いつのころからか「当てる」ではなく「外さない」という感覚が好きになってきました。

その前は熱心に自己啓発本を読んでみたりとか、高校の時は浪人して大学行こうとしてみたり、中学の時も進学塾に通ってましたし。

まあ全部ミスったんですけどもw

普通に第一志望校とか一回も受かったことないし。

本読んでた時も成功法則みたいなのいっぱい出てきたり、ブログやろうと思って調べればSEOの話がよく出てきたりしてましたが、なんかやっぱりしんどくなってくるわけですね。

ゴリゴリに競争の論理だから。

これは全部「正解を狙いに行く」「当てに行く」という感覚が優位だと思うんですが、それよりもむしろ「外さない」のほうが面白くてちょうどいいんですね。

これも関係ないというかちょっと話ずれるけど、「ちょうどいい」っていい言葉ですよね。

無理してないけど、かといって怠けてるわけでもなさそうな雰囲気。

身の丈に合ってる感。身の程を弁えている感。

かといって卑屈になってるわけでもない感。

まあそれはいいんですけども、そういう競争的なパラダイムになんとなく違和感があったというか、なじんでない感があったわけですね、多分。自覚はしてないけど。

あ、あと受験で言うと定期テストとかは得意でしたが、受験は範囲広くなるので全然無理でした。

2週間まではぎちぎちに計画立ててその通りにやればいい点とれるんですが、受験は範囲と期間が広すぎて、2週間単位に分割してやるのは無理でした。

あとは過去問を調べてよく出る単元を集中的にやるとか、配点を考えて科目ごとの勉強時間を調整するとか、そういうのがめっちゃ苦手でした。

普通に全部やりたくなります。

全然どうでもいい古文とか倫理とか哲学とかおもしろいので、点数的にはそこそこでいいから数学やっとけよって話なんですが、全然一日で教科書全部読んでみたりとかしてましたね、そういえば。

これも正直今考えれば受験とかどうでもよかったんだと思うのです。明らかに。別にそこの大学に行く理由がなさ過ぎたので。

目の前のソクラテスとかプラトンの話のほうがおもろいってなりますよねそれはw

とにかく全部やりたくなるので器用に勉強するとか向いてなさ過ぎました。

で、また話がそれたのですが、いつからその外さない感覚が気になりだしたのかというと、2冊の本に心当たりがありまして。

というかこれもまた別でよく思うのですが、「本読んで新しいことを学ぶ」はどれぐらい正しい言い方なのか、結構怪しいですよね。

本で新たに学ぶこともあるかもしれませんが、

それよりも「自分の中になんとなくあった感覚とか大事に感じてる価値観」がそこに書かれてるのを見つけたときに、ビビっとくるイメージです。

▶外部の影響で内側に新たな感覚が生まれるのではなく、それと共鳴したことで元から持っていたことに気づくというイメージ

うまく言語化してくれてるというか。

本当はその先に、「自分が内側でボヤっと感じていることを自力で言語化する面白さ」とか、

もしくは逆に「書かれた言葉に、自分の中にうっすらあった概念が形になっているのを見たときの驚き」もあったりするわけですが。

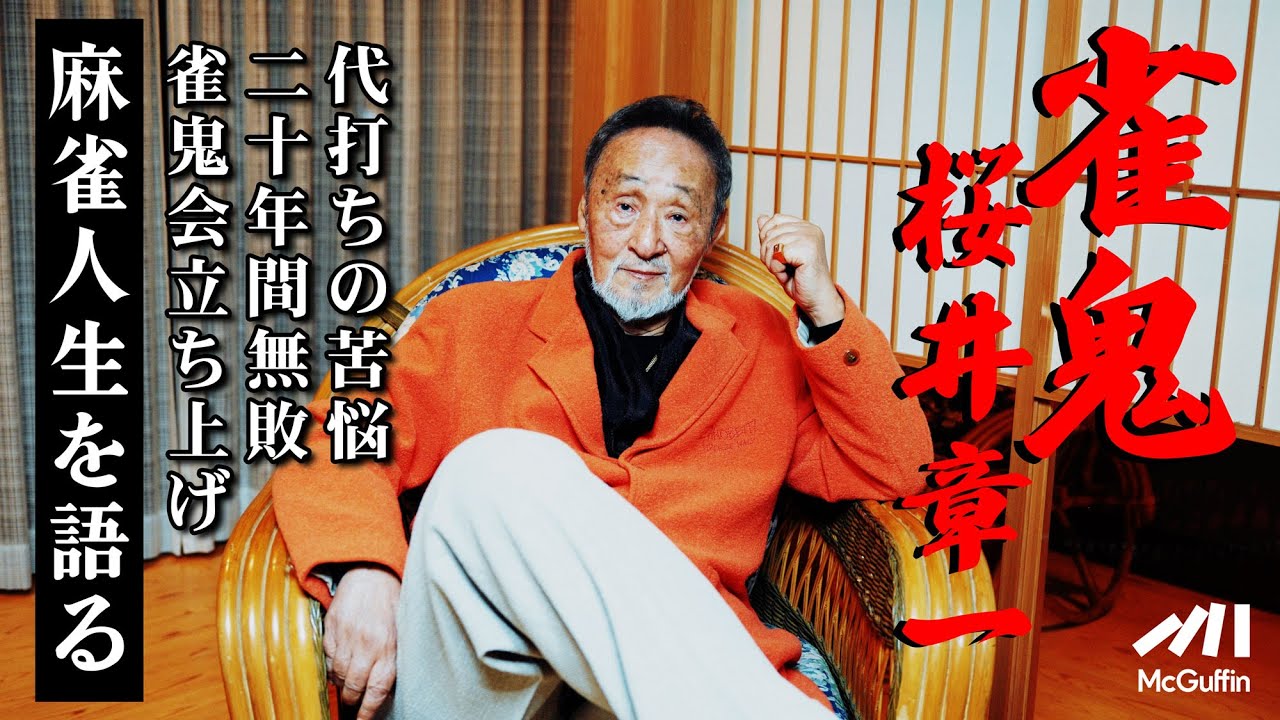

桜井章一

で、思い返してみると、まず一つは桜井章一という麻雀の人の本。何冊か読んだと思います。

最近こんな動画が出ていたので、とりあえず見ておきましたw特におすすめはしないですw

そこまで詳しくは知らないんですが、この人が大事にしてる感覚みたいな部分が好きで、まさに僕の中でひしひしと感じていたことが言語化されていて本の方はかなりハマりました。

僕は麻雀やらないんですが、「調子が悪い時は自分が勝とうとするよりも、一旦そこで負けておいて、場に流れを起こしていこう」みたいな話が出てくるんですね。

勝とうとすると力みになって視野が狭くなるから、負けないようにという意識のほうがええで~、みたいなのとか。

他にも身体感覚が大事とか、自然から学ぶとか、いい流れ悪い流れとは、という「目に見えない部分に意識を向ける系話」が多くてちょうど刺さりました。

自分の欲望だけじゃなくて、その場に対してどう貢献するか、もしくは場と自分との関係をどう考えていくか、という視点が面白いです。

老子

もう一冊は老子の本が印象的でした。

これもビジネス書テイストになると、最近流行りの「頑張らない生き方」みたいな文脈の話が多いです。

ただそれよりも、道教なので「道(タオ)」が超重要単語なんですが、これがめちゃめちゃ奥が深いわけです。

老子の話はこのブログでもたまに出てきてる気がするので、またそちらも見てもらうといいんですが、この漫画が入門編としてはすごく使い勝手がいいですw

一つの思想に対して一話みたいな感じで独立してるので、非常にテンポよく見ていけます。

僕は物理との関係性も興味あるので、こういう本がグッとくるんですが。

この辺も普通にめっちゃおもろいです。

まとめ

今回は、「勝つか負けるか」「得るか失うか」「当てるか外さないか」みたいな世界だけで生きるのはしんどいですよね、という話でした。

というか、そもそもそれって人が設定したゴールなわけですよね。

でもその間のところが面白かったりするのです。

▶人生の正解を求めてドツボにはまり身動き取れない人が知っておきたい自然の摂理

それはつまり「何をゴールとして掲げるか」を自分で選ぶということです。

それには、

「負け ←ーーー原点ーーー→ 勝ち」

みたいな数直線の間の気持ちいいところを見つけて漂ってみるか、これに垂直な別のベクトルを設置してそこで上を目指せばいいわけですね。

それが今風に言うなら「自分軸」というやつではないのでしょうか。

どのレースに出場するか自分で考えていくってことですね。

なんかいい感じにまとまった気がするのでw、それでは本日はこの辺で。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

桜井章一氏について

▶人生を切り開く「柔軟性」について考えるのにおすすめな本3選

現在、やりたいことや没頭できることがなく、でも何からやればいいかわからないという、人生と向き合い中な方向けに

●客観的な幸せや豊かさではなく、自分のコアや方向性を見定める

●ゼロヒャクのおもんなくそ真面目二項対立思考を手放す

●内から湧き上がる好奇心や心躍る感を汲み取る感覚を取り戻す

●自分を起点に盛大な循環を巻き起こす手段として情報発信を捉える

などのテーマを中心としたメルマガを配信しています。

「想定外連発で予定不調和のおもろい人生に突入したい」

「理想の未来とつながった今日一日を日々過ごしていたい」

という、まじめにふまじめに自分なりの人生を追求する愉快な人たちが集まるメルマガコミュニティです。

登録直後にお届けする、「人生の方向性(自分軸)の見定め方」を解説した23ページのレポートとワークシート、合計50分の追加音声で、

まずは明日からの次の一歩の方向を仮設定してみてください。