というわけで、これから「価値=電荷仮説」について考えていこうと思います。

なぜ価値について考えるか、という前提の話

ブログを始めて以来、価値について考えることが増えました。

ブログや情報発信においてよく言われるのは、読者に価値を届けないといけない、ということです。

読者は自分の時間を使ってそのコンテンツに触れるわけなので、そこで時間を費やす以上の何かを受け取れると感じなければ途中で離れていきます。

途中で離れていくし、他の記事や本を読もうとはなかなかなりません。

だから日常的に何かを発信していくのであれば、価値については考えていたい。

僕は人生をいい感じに過ごしていくためには、発信するというのはかなり重要だと思っています。

▶情報発信を始めると人間や世界の理解が捗ってめっちゃおもろいという話

ここについてもまたおいおい考えていくことになると思うので、ひとまず先に進むことにしますが、

つまり、発信していくことの重要性は一旦認めたとして、じゃあ次はそれがうまく機能するには、ということを考えたいわけです。

発信と言っても別にただ何かしゃべるだけでも発信は発信です。

だから、言葉の通りするだけならだれでもできるし、何も考える必要もありません。

ただここで言う情報発信というのは、僕たちが日々をより快適に過ごしていくために、またそうありたい人生を実現していくための土台としての役割を担っています。

だからその上では辞書的な意味での発信、とは違った作法があるわけです。

そしてその基礎として「価値について」があります。

最終的にはあんまり価値価値と思いすぎるのもちょっと違うのですが、まあとにかく先に進みます。

価値を作る人よりも通った場所に花が咲く人

情報発信というのは人と人の間で交わされるコミュニケーションです。

ネットで発信するとなると、発信する側は目の前に人がいるわけではなく、一人でスマホやパソコンで文章を書きます。

だから相手の存在を忘れてしまいかねないのですが、でも最終的にそれを読むのは人間なので結局はコミュニケーションです。

だからその人が面白いとか役に立つとか感じないことにはその関係は継続しない。

つまりそういう意味で誰かが価値を感じるものが生み出されない限り、ここで言う情報発信は永続しない。

そしてこれが続かないということは、その活動によって生まれる次の展開や出会いやその面白さを味わえない。

だから価値についてはある程度考えておきたい、というか常に考え続けるもの。

いかに無理なくまたは普通に過ごしてるだけで、誰かが面白いと思うものを生み出せるか、もっと言えば、日常の延長にあるものに誰かにとっての価値を見出すということでもある。

とにかく、価値については考えていくものですが、いや、本当は「価値」という言葉をあんまり使いたくなくて、

というのは最近は「価値を提供しないといけない」、という意識はそこまで必要ないのかもしれないと思ってるんですね。

でもそれは価値という言葉の解釈がちょっと変わってきているというのがあって、つまり、必死で価値あるものを作ろうとするのではなく、

「人が価値を感じるものが勝手に生まれている」「ただの日常から周りが価値を感じ取ってくれる環境に生きている」という状態が自然だと思ってるのです。

それは普通に喋ってるだけで面白いのかもしれないし、生きてるだけで誰かの支えになってるのかもしれないし、ちょっと歌ったことが魂を震わせ何か書けば読者の心のもやを晴らすのかもしれない、

対面に限らずインターネットを通してそれが伝わるのかもしれないし、でもその場合にはネットを媒介とした発信が本人の生活に組み込まれ、ただ生きてる中にその活動が畳み込まれている、そんな状態が自然だと思ってるのです。

だから従来的な「価値を届ける」という言い回しは、今回考えたい価値とは少しずれてるんですが、最初はこれで捉えておいた方が考えやすいので、いったんこのまま進んでみます。

価値は「それが価値と認められ交換される場」があって初めて成立する

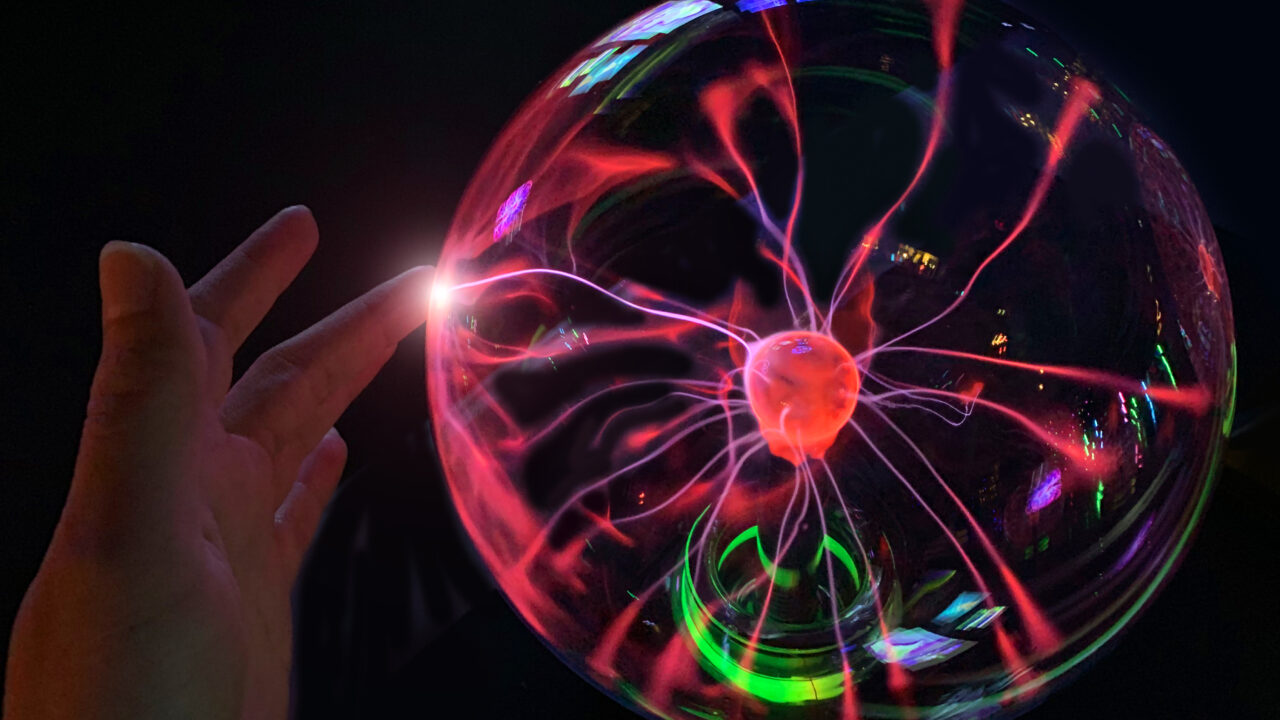

で、ようやく本題の話に入っていくのですが、価値=電荷仮説とは何か。

これは端的に言えば、価値はそれが価値を持つ特定の空間でしか価値を持たない、ということです。

逆から言うとそれが価値を持つ空間でのみそれは価値を持つちます。

分かりにくいですね、トートロジーというのでしょうか。

価値は、それが価値として認められ、交換される場にしか存在しない、こういうことです。

そして、だからこそ自分が持ち合わせている何かが価値を持つことになる場を自分自身で作っていくところに面白さがあります。

今僕たちが活きている世界というか社会は、それまで生きてきた人が作り出した空間で、そこでは彼らが価値あるものとして認めたものが価値を持っています。

分かりやすいのは資本主義で、僕たちはお金が価値として認められた世界に生きてます。

で、もちろん資本主義に生きてるわけですが、そうじゃない世界もあり得て、例えば、無人島に漂着すれば、そこではお金は価値を持ちませんよね。

水やナイフや火や食料が通常の資本主義の世界では考えられない価値を持つようになります。

つまり、それらは「無人島という空間で認められる価値」を持っているということです。

僕たちは人それぞれ自分の興味や関心や生きてきた歴史があって、その中で培ってきたもの、または人それぞれ異なる好奇心という才能があります。

でもそれは人類全体を包んだ空間、「資本主義場」では反応しない電荷なのかもしれません。

既存の場で評価される価値だけに価値があるわけではない

資本主義社会ではお金に変換される何かを持っていることが価値があるとみられますし、受験社会なら勉強ができることが価値を持ちますし、小学校社会なら足が速いことが価値を持つかもしれません。

彼らはその特定の空間、特定の場でのみ反応する電荷をもっています。

でもここであげた場というのは、生きる過程で勝手に通過していくすでにある場です。

そこで人を引き付ける電荷をもっている人はいいかもしれませんが、そうじゃない人の方が多いものだと思います。

仮にその場に対応した電荷をもっていても、子供から大人になり会社で働く中で、突如それまで機能していた電荷が反応しない場で日常を過ごすことになるかもしれないわけです。

そうなったときに、その時々の空間に対応した電荷を、内側に目を向けて必死で探してみたり、なければ外部にそれを求めようとしていては、しんどいですよね。

英語の勉強したり資格を取ってみたり、プログラミングやってみたりAIを使いこなそうとしてみたり、tiktokerになろうとしてみたり、

そういうのは全部「今生きてる空間に対応した電荷を掴みに行く行為」です。

もちろんそれもいいのかもしれませんが、もう一つの道もありますよね。

この世界は単一ではないわけです。

学校、会社、友だち、家族、恋人、コミュニケーションの相手が変われば、彼らとの相互作用が起きる場は変わります。

もちろん常にお金が価値を持つ資本主義という場は存在していますが、その重みは確実に変わっているはずです。

友達空間では「アホ」であることが電荷となるのかもしれません。「ノリ」の場合もあるでしょう。

でもさらにもう一つあって、つまり、自分で新たに空間を作り出すということです。

自分が圧倒的に持っている何か、いくらでも出てきてしまうエネルギーが電荷となるような電場を張り巡らせるという道です。

場とそこで発生する力の仕組み

ここで物理の話をしてみると、電場というのは電荷のあるところに生まれます。

電荷が大きいほどその重みで周囲がへこみます。

すると中心がくぼむので、周りは坂になって勾配ができます。

すると、例えばそこにプラス電荷があるとすれば、近くにやってきたマイナス電荷はその坂を転がって中心に引き寄せられます。

こうして、異なる電荷をもった物質が引き合います。

って考えると、電場を作り出すのは意外と難しくなさそうです。

自分自身が大きな電荷となればいのです。

つまり、自分が抱えている、「それを電荷としたい何か」を外に表明していくわけです。

その度合いが大きいほどどんどん中心はへこんでいきます。

すると、その電場に対応した電荷をもった人は中心近くまで転がってきます。

その電荷をもたない人は見向きもしないでしょう。

その人々は別の場を行き来する人生ということです。

でもあなたの場に対応した電荷をもつ人は、ボールが坂を転がるように体が反応してしまいます。

興味が湧き引き付けられてしまうのです。

これはその場でやり取りされる情報に興味を持った、つまり価値を感じた人が現れ近づいてきた、ということです。

情報発信とは自分場の構築作業である

つまり、今多くの人が共通して生活する場に対応する電荷を頑張って持とうとする、またはそれを大きくしようとするのではなく、

頑張らずとも気づけばいつの間にかまとってしまっているその電気、それを使って場を整えていく。

自分が持ってるのが磁荷なら磁場の空間を作っていく。

そして情報発信というのは、この磁場構築作業のことです。

つまり自分の世界や空間における電荷磁荷を定義するわけです。

そこでは何が価値を持つのですか、

何が価値を持たないのですか、

何をすればどう過ごせば自分がいる場所がへこんでいくのですか、

それを考えていく。

それはつまり「自分の人生において何に価値を見出すのか」ということで、

また、「普段どんなことを勝手にしてしまうのか」「何が無限にあふれてしまっているのか」、そこに注意を向けるということです。

それらがすべてあなたの空間を作る下地になります。

それが情報発信におけるコンセプトというものです。

正直これについては、わざわざ「コンセプト」という大げさな言い回しで捉える必要もなく、

「ずっと続けてるといつの間にかコンセプトのようなものが浮かび上がってきた」ということもあって、

しんどくないようにやってるうちに、「自分の体からにじみ出ている電気が見えるようになっていた」ってこともあります。

時間はかかるかもしれませんがそれももちろん自然な形です。

でも自分で見えるようになるまでは、それに対応する電荷をもった人がどこにいるかもわからない状態で、その場で踏ん張り続けていないといけないわけです。

忍耐強くないと途中で既存の場の方に流されてしまうかもしれません。

最後に

僕たちはみんなこの既存の場に対応した電荷は持っています。

それはこの社会に生きていて同じような教育の下で過ごしてきたのだから当然です。

「お金荷」をみんな持ってます。

「ー1お金荷」をもっていると、「+10お金荷」に引き寄せられます。

その流れに反発してその場にとどまり続けるのにはエネルギーを必要とします。

スタミナがなくなれば、他の多くの人と同じようにその流れに乗るだけになってしまうのかもしれません。

資本主義場、自己啓発場、キャリアアップ場、社畜場、を流れ続ける暮らしになるかもしれません。

だから、とにかく発信をし続けて形が見えてきた、というのは意外と簡単ではありません。

だからあらかじめ自分の内側に目を向けて人生の軸やエネルギーの源泉のようなものを考えるわけです。

すると、自分の持っている電荷についてちょっと詳しくなります。

どんな場が張り巡らされるのが自然か分かります。

そうすると、それに対応する電荷をもった人がいそうな場所が分かります。

それはネット上で考えてみれば、

X、インスタ、ブログ、youtube、noteという媒体はもちろん、どんな話題やテーマに反応しやすいのか想像できるということです。

逆に言うと、その電気を帯びたテーマの側が分かるということでもあります。さらに言うなら、どんなものにも自分の電荷を見出せるようにもなる。

つまり、どこに着目してどこを際立たせば、それが電気を帯び、自分自身とその対象のセットでさらに大きな電荷となるのか、が分かってくるわけです。

それが自分のフィルターを通して発信されている、ということです。

他の人が扱えば何の面白みもないがらくたでも、そこに電荷を見出すコツが分かっていれば、その空間をより活発にさせられるのです。

以上が価値=電荷仮説の概要で、今回は情報発信的ニュアンス強めに見てきましたが、別に情報発信に限ったことでもありません。

好きなこと、やりたいこと、今やってることを適当に喋ってれば、それに対応した話が流れてきたりします。

▶好きなことは周りを置いていくぐらいに喋ったほうがいいのであるという話

あらゆるコミュニケーションは全部場を作ってるってことです。

▼コンセプトについてはこちらも

現在、やりたいことや没頭できることがなく、でも何からやればいいかわからないという、人生と向き合い中な方向けに

●客観的な幸せや豊かさではなく、自分のコアや方向性を見定める

●ゼロヒャクのおもんなくそ真面目二項対立思考を手放す

●内から湧き上がる好奇心や心躍る感を汲み取る感覚を取り戻す

●自分を起点に盛大な循環を巻き起こす手段として情報発信を捉える

などのテーマを中心としたメルマガを配信しています。

「想定外連発で予定不調和のおもろい人生に突入したい」

「理想の未来とつながった今日一日を日々過ごしていたい」

という、まじめにふまじめに自分なりの人生を追求する愉快な人たちが集まるメルマガコミュニティです。

登録直後にお届けする、「人生の方向性(自分軸)の見定め方」を解説した23ページのレポートとワークシート、合計50分の追加音声で、

まずは明日からの次の一歩の方向を仮設定してみてください。